ボストン日本人研究者交流会 (BJRF)

ボストン在住日本語話者による、知的交流コミュニティーです。

過去の講演

| 基調講演一覧 | 特別講演一覧 | Best Lecture Award |

2025

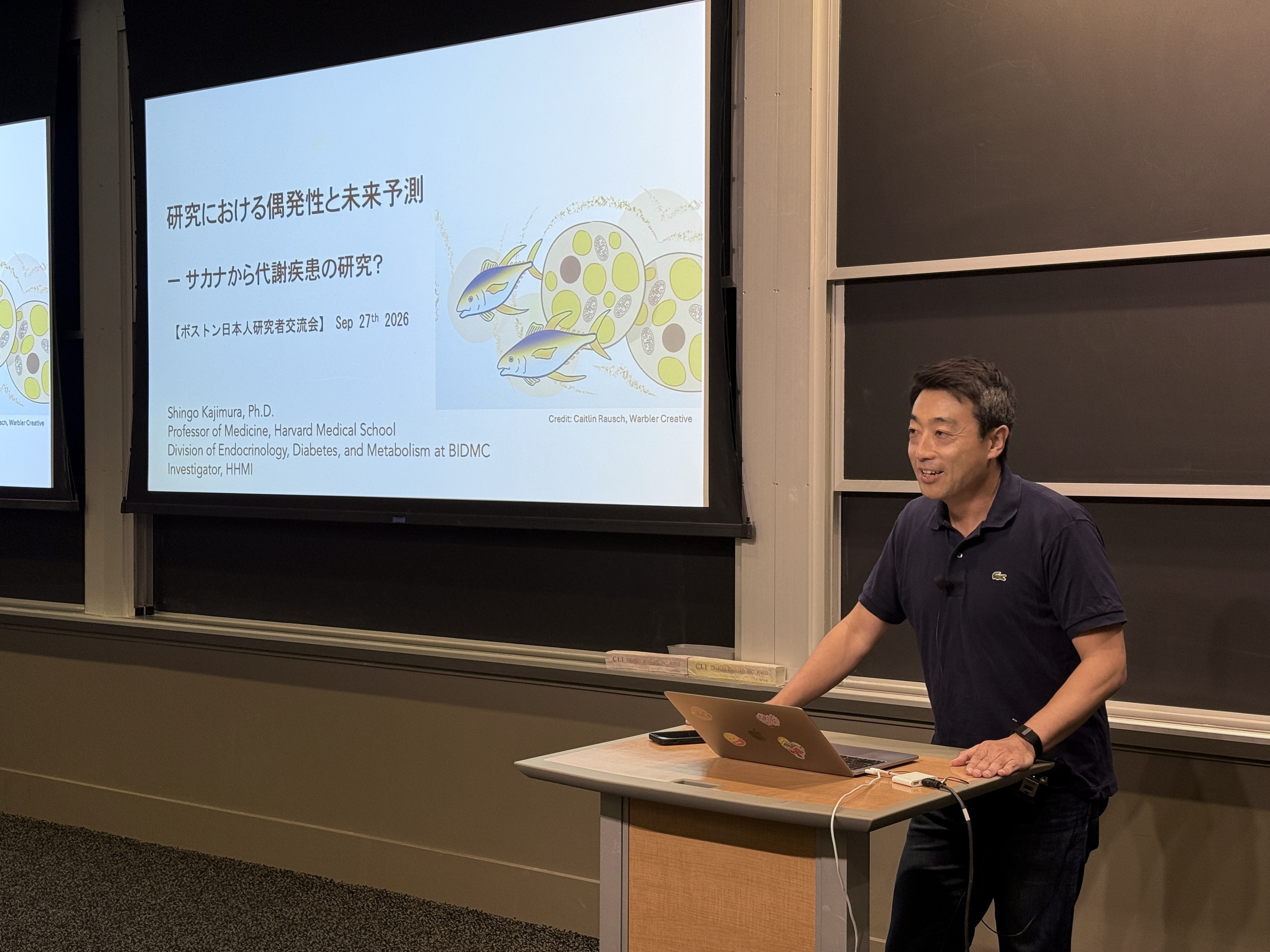

第225回 2025年度基調講演会

「研究における偶発性と未来予測ーサカナから代謝疾患の研究へ?」

梶村真吾 氏

Professor, Harvard Medical School | Beth Israel Deaconess Medical Center Division of Endocrinology, Diabetes & Metabolism Investigator, Howard Hughes Medical Institute

サイエンスにおけるブレイクスルーを予測することは大変困難です。歴史を省みると多くの場合、偶発性、テクノロジーの発展、そして社会のニーズが偶々重なった時に生まれるようです。今回は、「細胞はどのように熱を作るのか」という基礎研究がどのように代謝疾患研究の発展に貢献したのかを一例にお話しできればと思います。

第224回 講演会

「意思決定」を科学するーー意思決定の理論と実践

小笠原聡 氏

MPH, Visiting Researcher, Center for Health Decision Science, Harvard University

人生は、無数の意思決定の連続です。 その対象は、「昼食に何を選ぶか」「何時に就寝するか」といった日常的な選択から、「どの職業に就くか」「どの国に住むか」といった人生の岐路に至るまで、多岐にわたります。本講演に参加するか否かもまた、一つの意思決定です。 しかし、こうした意思決定が「正解」だったのかどうかは、すぐにはわかりません。一見失敗に思えた決断も、後に自身の糧となることがあり、それは「万事塞翁が馬」という諺に表れています。 それでもなお、私たちは限られた情報のもとで、可能な限り「最適な」意思決定を追求したい——そうした場面で力を発揮するのが、意思決定科学です。本講演では、現在私が研究している意思決定科学と呼ばれる研究分野の基礎理論をまず紹介し、日常生活、臨床現場における適用例・理論的発展を説明しながら、最終的にこれらの理論をマクロの政策分野へ拡張することを目指します。

「極低温分子の世界へようこそーー実験室で宇宙の暗黒物質(ダークマター)を探る」

澤岡洋光 氏

Ph.D Candidate, Department of Physics, Harvard University

全宇宙を構成する成分のうち、約95%が最新の物理学研究をもってしても解明されておらず、謎に包まれていることから「ダークマター」や「ダークエネルギー」と呼ばれています。そのうちのダークマターを検出する方法の一つとして、ダークマターが地球上の既知の物質に及ぼすわずかな影響を検出する方法があります。しかし、室温の物質でこのわずかな影響を検出するのは困難を極めます。なぜなら、室温の分子(例えばみなさんの周りの空気中の分子など)は、秒速約500メートル、つまり新幹線の5倍ほどの速さで飛び回っているからです。そこで、私の研究ではレーザー冷却と呼ばれる技術を用いることで、絶対零度と呼ばれる理論上最も低い温度の極めて近くまで冷却することにより、分子を1秒以上の間、0.05ミリメートル程度の空間内に閉じ込めることに成功しました。本講演では、極低温に冷却した水酸化ストロンチウム分子の精密測定を通じて、ダークマターの正体に迫ろうとする試みを紹介します。

第223回 講演会

「意思決定を科学する - 医療経済学の手法で考える政策立案・治療方針」

小磯 聡 氏

Massachusetts General Hospital, Medical Practice Evaluation Center

私たちは日々、大小さまざまな「意思決定」をしています。それは、今日何を食べるかといった些細なことから、医療政策や治療方針といった社会的に大きな影響を持つ決定まで多岐に渡ります。本講演では、そうした意思決定を論理的かつ科学的に整理・分析する「意思決定科学(Decision Science)」という分野をご紹介します。意思決定科学では、「効果」「費用」「不確実性」という3つの要素を軸に、限られた情報やリソースの中で最善の選択肢を導くことを目指します。講演では、医療経済学や政策評価などの専門的な応用例だけでなく、身近なシチュエーションを例に、考え方の基礎や分析手法を解説します。日本ではまだあまり馴染みのないニッチな分野かもしれませんが、意思決定科学の視点を知ることで、日常生活はもちろん、参加者の皆さんの研究や業務においても活用できる新たな視点や考え方を提供できれば幸いです。

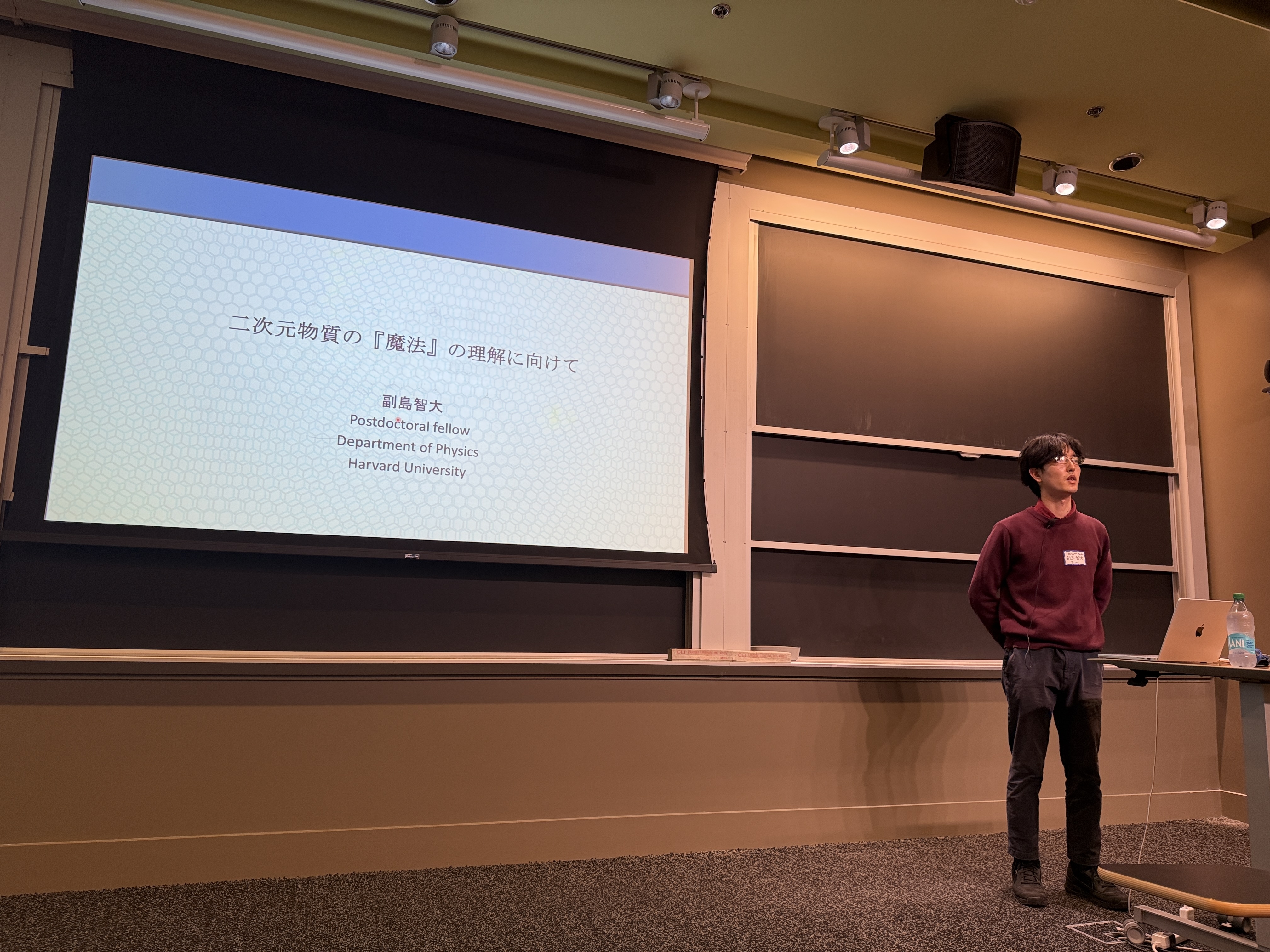

「二次元物質の『魔法』の理解に向けて」

副島 智大 氏

Postdoctoral fellow, Harvard University

この世で一番薄い物質は一体なんでしょうか?ナノテクノロジーの発達によって、現代の物理学者は厚さ0.0000003ミリメートルの物質を作り出すことができるようになりました。 今回の講演では、こうした非常に薄い「二次元物質」の電気的性質についてお話しします。普段は三次元的に動き回れる電子が二次元空間に閉じ込められた時、その振る舞いは大きく変わります。この振る舞いをどうやってコントロールするのか?その振る舞いをどうやって理解するのか?様々な二次元物質を組み合わせたときに新しい振る舞いが現れるのか?物性物理の世界にご招待します。

第222回 講演会

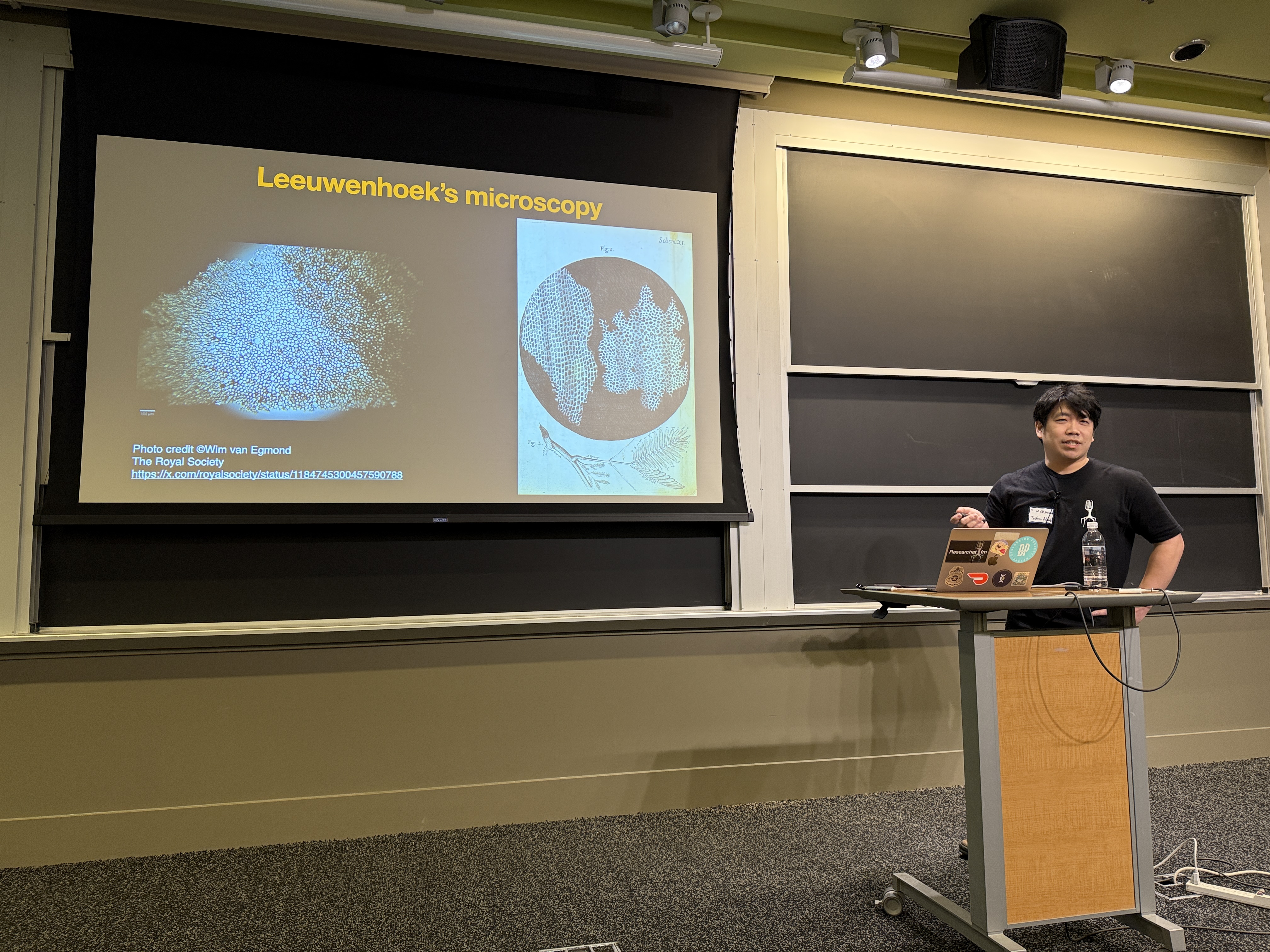

「情報と物質のはざまから染色体をみる」

野崎 慎 氏

Harvard University, Department of Molecular and Cellular Biology

人類の染色体に対する理解は、科学技術の進歩とともに発展してきた。特に、イメージング技術やシーケンシング技術の発展は、染色体研究に大きな影響を与えている。本発表では、それらの技術革新と染色体研究の変遷について議論する。ヒトは46本(2n)の染色体を持つが、他の真核生物における染色体の多様性は顕著である。例えば、トビキバハリアリのオスはわずか1本(n)の染色体しか持たないのに対し、ウチダザリガニは376本(2n)、シダ植物の一種は驚異的な1260本(2n)もの染色体を持つ。また、ウガンダツメガエルは12倍体(12n)の染色体を持ち、エンレイソウでは染色体1本あたりのDNA量が10Gbpを超える。さらに、カモノハシはX₁, X₂, X₃, X₄, X₅, Y₁, Y₂, Y₃, Y₄, Y₅という独特な性染色体を持つ。 本発表では、こうした染色体の多様性と生物多様性についても考察する。

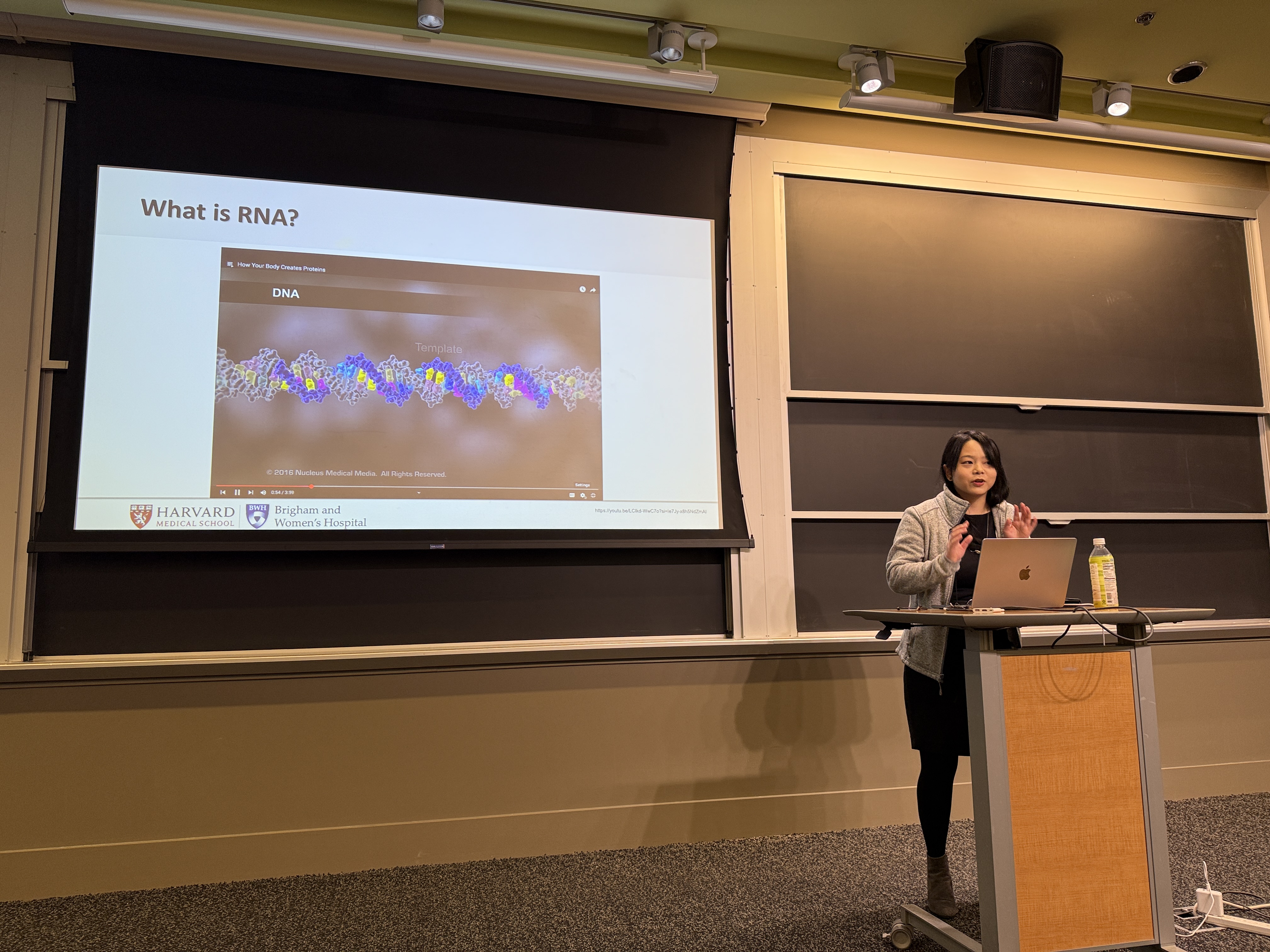

「機能しないはずのRNAが鍵を握る?-「ジャンクRNA」の神経変性疾患における役割と治療応用-」

小林 天美 氏

Research Fellow, Department of Neurology, Brigham and Women’s Hospital

コロナワクチンの開発を契機に、RNAという言葉がニュースでも頻繁に取り上げられ、DNAと同様に多くの人に知られる医学用語の一つとなりました。RNAには様々な種類がありますが、大きく分けるとタンパク質の合成に関与するRNAと関与しないRNAの2種類に分類されます。かつて、タンパク質の合成に関与しないノンコーディングRNA は「ジャンクRNA」と呼ばれ、1990年代まで 生物学的な機能を持たない無意味なゴミと考えられていました。しかし、2024年のノーベル生理学・医学賞を受賞したハーバード大学のゲイリー・ラブカン教授らにより、ノンコーディングRNAの一つである miRNA(マイクロRNA) が発見され、タンパク質合成や遺伝子発現の調節に関与していることが明らかになりました。この発見を契機に、2000年代以降 「ジャンクRNA」は注目を集めるようになりましたが、様々な疾患において どのような役割を果たしているのか、その機能解明は いまだ発展途上です。特に、治療薬の開発が困難な神経変性疾患における機能を解明し、治療応用への可能性を探ることが重要な課題となっています。今回は、ノンコーディングRNAの最新研究を踏まえ、その神経変性疾患における機能と治療薬開発への展望についてご紹介します。

第221回 講演会

「師匠の背中を見て育つをデジタル化する ― 手術ロボットのログデータの解析と活用」

植村 宗則 氏

Radiology, Brigham and Women’s Hospital

近年、AIの進展により、診断機器を中心に医療機器の高度化が進んでいる。PMDAの調査によれば、医療機器が高度な自律機能を備えることで、患者と医師の関係性が変化する可能性が指摘されている。手術支援ロボットも例外ではなく、外科医の代替を目指した自律制御技術の研究が進められており、特に縫合の自動化が象徴的な例として挙げられる。 一方、われわれは自動化とは単なる手技の代替ではなく、自律制御によって生まれる新たな価値に着目し、その機能を手術支援ロボットに実装すべきと考えている。具体的には、ロボット支援下手術において頻発する潜在的な操作ミスを分析し、術者が無意識のうちにミスを回避できる機能を実用化することで、安全で安心な治療の実現を目指す。この考えに基づきわれわれは手術支援ロボットのメンテナンスデータ用いて外科医のノウハウを抽出する技術を確立した。これにより、外科医の手技を客観的に評価し、暗黙知を可視化することで、スキルレベルに応じた適切な手術支援を提供するシステムの構築を目指す。 という要旨をスライドからAIを使って作りましたのでご期待ください!

「科学的ってどういうこと?〜医学の科学哲学への招待〜」

佐藤 達之 氏

Research fellow, Department of Anesthesia, Beth Israel Deaconess Medical Center

現代医学の研究は大きく分けて2種類あります。1つは、実際の人間のデータを用いる「臨床医学・疫学研究」、もう1つは、実験動物や細胞株などを用いる「基礎医学研究」です。例えば、「喫煙者には肺がんが多い」は前者からの知見で、「タバコに含まれる発がん物質がDNAを傷つけて細胞をがん化させる」は後者の成果です。いずれも「科学」として医学の進歩に大きく貢献してきました。 しかし、私は両方に携わる中で、2種類の医学研究では何を「科学的」と見なすかが異なると感じました。またその違いが、現代の医学研究が直面している課題、例えば日本の研究力の低下とも関連するのではないかと考えています。 科学哲学は、「科学とは何か」を問い続けてきた哲学の一分野です。今回の発表ではその議論を簡単に紹介しながら、2種類の医学研究における「科学」観の違いを整理し、さらには日本の研究の未来について、参加者の皆様と一緒に考えられたらと思っています。

第220回 講演会

「Let’s talk about epidemiology (& Norway) - Parity and atrial fibrillation in Norway and the U.S」

諸岡 光 氏

Stipendiat (PhD candidate), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Beth Israel Deaconess Medical Center

Hyggelig å hilse på dere! John Snowによるcholera outbreakの疫学研究から約160年、疫学は医学、社会に大きく貢献してきた。中でも、北欧はデータの質が高く、重要な疫学研究を行っている。一方で女性にフォーカスをおいた疫学研究は最近になって増えてきたが、発展途上である。なぜ女性に注目するのか? 妊娠や生理といった女性特有のファクターは、循環器疾患との関連を指摘されているためだ。今回は、様々な女性特有のファクターとその後の心房細動に関するHUNT study(Norway)とCardiovascular Health Study(USA)を用いた私達の疫学研究を紹介する。 更に、私の大好きなノルウェー(PhD、生活、ノルウェー語など)についても紹介したい。では皆さん、vi ses :)

「AIが変える心血管疾患予防 ー進化する予防戦略とその可能性ー」

八木 隆一郎 氏

Research fellow, Division of Cardiovascular Medicine, Brigham and Women’s Hospital / Harvard Medical School

心不全や心筋梗塞、不整脈といった心血管疾患は先進国で悪性腫瘍と死因のトップを争い、途上国でも生活習慣の変化により急増しています。就業人口での発症も多く、疾患 による心臓や臓器の機能低下は不可逆的なことが多いことから、大きな疾病負担となっています。近年では、治療法の進歩により心疾患マネジメントが向上されており、それ を最大限享受するために早期発見・早期介入の重要性がますます増しています。しかし、心疾患のスクリーニングに関しては大きなアップデートがなく、効果的でエビデンス に基づくスクリーニング方法の確立は依然として大きな課題です。 近年、ビッグデータを用いて構築したAIが心電図や心エコーを解析することで、人間の専門医を上回る精度で心疾患が診断できることが続々と示され、注目を集めています。本講演では、臨床医学や公衆衛生・疫学・機械学習、そして臨床研究およびAI開発・実装までの観点から、AIを用いた次世代の心血管疾患予防戦略を概観します。